《天下中华——广土巨族与定居文明》,文扬著,中华书局

在生存竞争的世界里,一个失败的国家,只好不断地检讨和批判自己的历史文化和所属文明;而一个胜利的国家,则可以将历史与当代连接起来,将自身文明视为优秀文明,视为在当下和未来不断取得成功的重要因素。

今天的中国人都还记得,一百多年前的中国是怎样从中华文明与西方文明的两两对比当中跌落下来的。

严复1895年在《论世变之亟》中写道:

中国最重三纲,而西人首明平等;中国亲亲,而西人尚贤;中国以孝治天下,而西人以公治天下;中国尊主,而西人隆民;中国贵一道而同风,而西人喜党居而州处;中国多忌讳,而西人众讥评。其于财用也,中国重节流,而西人重开源;中国追淳朴,而西人求欢虞。其接物也,中国美谦屈,而西人务发舒;中国尚节文,而西人乐简易。其于为学也,中国夸多识,而西人尊新知。其于祸灾也,中国委天数,而西人恃人力。

李大钊在1918年《东西文明根本之异点》中写道:

南道文明者,东洋文明也;北道文明者,西洋文明也。……一为自然的,一为人为的;一为安息的,一为战争的;一为消极的,一为积极的;一为依赖的,一为独立的;一为苟安的,一为突进的;一为因袭的,一为创造的;一为保守的,一为进步的;一为直觉的,一为理智的;一为空想的,一为体验的;一为艺术的,一为科学的;一为精神的,一为物质的;一为灵的,一为肉的;一为向天的,一为立地的;一为自然支配人间的,一为人间征服自然的。

在当时的中国那种国破家亡的局势下,这种两两对比早已没有了相互尊重、平等对话、互学互鉴的基础,无论主观意图如何,客观上相当于臣服和投降。自此以后,西方文明高高在上、中华文明低低在下的基本格局就此固定了下来,而且似乎永远也不可能改变了。

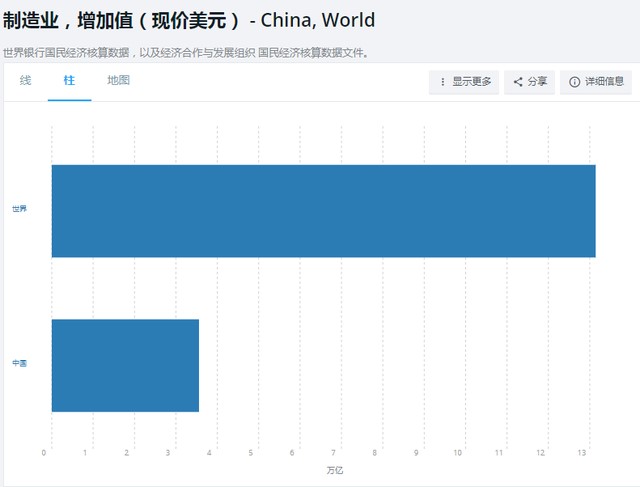

被西方高-中国低的对比格局所决定,工业革命的发生以及工业发展成就,曾长期以来被认为是西方文明的内生优势,中国只可能模仿学习,不可能赶上并超越;但是从2010年开始,中国就成为了制造业世界第一大国,今天的中国,在500余种主要工业产品中有220多种产量位居世界第一,制造业增加值为3.59万亿美元,占全世界近三分之一。

2017年,中国的制造业增加值为3.558万亿美元,世界总值为13.143万亿美元(数据来自世界银行,可能有出入),经济的稳步高速增长,也曾被认为是西方文明的独特优势,但近40年来中国GDP年均增长9.4%,对外贸易年均增长14.5%,连续超过英法德日等国,来到了世界第二大经济体的位置上;

2018年人均GDP达9600美元,2019年开始跨入1万美元门槛,以14亿人的人口规模跻身进入到中等偏上收入国家俱乐部当中。

还有一些更为本质的方面,例如“五四”时期提出的“赛先生”——科学技术,长期以来都被视为是西方文明的特产,其他国家永远赶不上;但今天的中国却成了世界科技进步的主要引领者,联合国世界知识产权组织今年的《2019年世界知识产权指标》报告说,中国在专利申请、商标申请、工业品外观设计所有这3个领域均位居世界首位,其专利申请数量相当于后面10大排名国的申请数量总和,其中包括第二位美国、第三位日本、第四位韩国和第五位欧洲。[1]至于那个身份可疑、似是而非的“德先生”,在今天这个时代,世人已经看得很清楚了;今天的中国能够在建国70周年的国庆晚会上打出“人民万岁”这个口号,显示出中国对于自身人民民主政治制度的自信,相比之下,那些自称是“民主国家”的西方资本家共和国却正在被自己所创造的虚假的权力制衡制度拖入内乱的泥潭。

就像是走了一个大大的V字,不只是国力的对比发生了历史性变化,文明之间的对比也正在发生历史性翻转。

重新解读中华文明在短短的几十年时间里,中国即完成了这样一个巨大的腾跃和翻转,这显然不是能够用一般的流行理论所能解释的。中小国家的经济起飞历史,大体上可以归因于聪明的政策选择、有效的制度安排或发展模式的某种“诀窍”;但对于中国这个有着超长而且连续的历史、本身就代表一个特殊文明的天下国家来说,发生了这样一个史上空前规模的增长和崛起过程,若要建立一个完整的理解,不太可能脱离自身文明历史运动的内在逻辑和内生动力等深层方面。

但是,也许由于关于西方文明优越、中华文明低下的观念意识根深蒂固,即使今日中国取得的成就早已有目共睹、无可否认,但是对于中华文明的重新解读和重新评估,却迟迟没有开展起来。原因肯定是多方面的,但有一个因素始终不能排除,即中国思想界自一百多年前开始固化下来并持续至今的“文化自卑”、“文明自悲”心态。

正是这种极强的自卑、自悲心态,单方面牢牢锁定了西方高-中国低的对比格局。

1935年,王新命、何炳松、陶希圣、萨孟武等十位民国知名教授在《文化建设》杂志联合署发表了一份《中国本位的文化建设宣言》,《宣言》中写道:

为着寻觅光与热,中国人正在苦闷,正在摸索,正在挣扎。有的虽拼命钻进古人的坟墓,想向骷髅分一点余光,乞一点余热;有的抱着欧美传教师的脚,希望传教师放下一根超度众生的绳,把他们吊上光明温暖的天堂,但骷髅是把他们从黑暗的边缘带到黑暗的深渊,从萧瑟的晚秋导入凛烈的寒冬;传教师是把他们悬在半空中,使他们在上不着天下不着地的虚无境界中漂泊流浪,憧憬摸索,结果是同一的失望。

若不是早已把自己锁定在了衰亡文化、低等文明的地位上,断不会用“抱着欧美传教师的脚,希望传教师放下一根超度众生的绳”这样的比喻来描述中华文明与西方文明之间的高低关系。

虽然《宣言》的本意是要确定一个“中国本位”,但实际上做的,却像是在一个自由落体运动的沦落轨迹上寻一个勉强撑得住的落脚点。在他们眼中,如果撑得住可能还有活路,如果撑不住这个文明就完蛋了。

到了1958年,民国知识界当中把新中国成立、大陆全面接受马克思主义视为中华文明进一步走向毁灭的这一批人再次发声,由唐君毅、牟宗三、徐复观、张君劢等人起草了一份《为中国文化敬告世界人士宣言——我们对中国学术研究及中国文化与世界文化前途之共同认识》,登在了台湾和香港的刊物上。《宣言》中写道:

为着寻觅光与热,中国人正在苦闷,正在摸索,正在挣扎。有的虽拼命钻进古人的坟墓,想向骷髅分一点余光,乞一点余热;有的抱着欧美传教师的脚,希望传教师放下一根超度众生的绳,把他们吊上光明温暖的天堂,但骷髅是把他们从黑暗的边缘带到黑暗的深渊,从萧瑟的晚秋导入凛烈的寒冬;传教师是把他们悬在半空中,使他们在上不着天下不着地的虚无境界中漂泊流浪,憧憬摸索,结果是同一的失望。

但无论如何,中国现有近于全球四分之一的人口摆在眼前。这全人类四分之一的人口之生命与精神,何处寄托,如何安顿,实际上早已为全人类的共同良心所关切。中国问题早已化为世界的问题。如果人类的良心,并不容许用核子弹来消灭中国五亿以上的人口,则此近四分之一的人类之生命与精神之命运,便将永成为全人类良心上共同的负担。

这个《宣言》距离上一个《宣言》不过只有二十几年,但所描绘的中西差距,却进一步地拉大了——从抱着西方的脚求一根超度的绳,到只希望西方手下留情,看在同为人类的份上不要灭了中国这几亿条生命。君不见,《宣言》中竟然用了两个“恳求”:我们首先要恳求:中国与世界人士研究中国学术文化者,须肯定承认中国文化之活的生命之存在。 故我们不能不提出另一种研究中国学术文化动机与态度,同时把我们本此动机与态度,去研究所已得的关于中国学术文化之过去、现在与未来的结论,在大端地加以指出,以恳求世界人士的注意。

能够端出这样一种屈服和乞怜的态度,与其说是对中华文明因理解透彻而苦心孤诣,不如说是因理解偏狭而误读误判。他们并未认识到,他们其实没有真正看懂中华文明的本质,不具有在大历史框架中解读文明历史运动的能力,不能理解文明的成长、锻造、冲撞和维新都是如何发生的。他们被西方文明压倒一切的强势吓破了胆,当然想不到也不敢想文明竞争格局会在短短几十年里发生巨变,甚至发生颠覆和反转。

研究者们如果只看中国传统文化这一个维度,只读中国传统文化人的那些“宣言”,沿着1895年—1935年—1958年这条下降曲线推算下来,他们恐怕做梦也不会想到2019年的中国发展会到了今天这个样子。

历史见证,就在这几位“新儒家”代表人物身居港台遥望大陆发出一阵阵哀叹的时间里,中华文明就在他们眼皮底下发生了一次凤凰涅槃般的再生。重要的是,这个古老文明这一次最新的浴火重生,恰恰不是通过他们眼中那条正在走向绝境的文化路径完成的,而是毅然决然地跳出了传统文化的束缚和羁绊,通过一次艰苦卓绝、勇往直前的工业化、现代化长征而实现的。

同是1958年,这一边是几个文化人跪求饶命的《宣言》,另一边是毛泽东高瞻远瞩的宣布:“我们也要搞人造卫星!搞原子弹、氢弹、导弹,我看有十年功夫完全可能。”

6年之后,1964年10月16日,我国在新疆罗布泊核试验场爆炸了第一颗原子弹站在今日中国的高度上回望历史,谁也不能否认,恰恰是后一条路径,而不是前一条路径,通向了中华文明维新再生的动力之门,让这一伟大文明中天然蕴藏的历史运动能量重新释放了出来。

重新提出中国问题当文明对比格局被自身的自卑和自悲心态锁定时,关于中国问题的提出,是围绕着“我们做错了什么?做错的根源是什么?中华文明的固有缺陷是什么?竞争失败的根本原因是什么?

”等方向展开的。长期以来,中国知识分子都被“为什么儒家传统开不出来民主与科学?”、“为什么中国传统社会生长不出资本主义?”等问题意识所主导。不用说,这些问题的提出,在中国近代历史V字形道路的大部分时间里,都是必要和正确的;没有这些问题的指向和牵引,中华文明不可能迅速放下历史包袱、摆脱传统束缚、将自己整体变身为一个学习型、追赶型、自强型的新文明。

但另一方面,由于中国思想界长时间被这些问题所主导,客观上大大阻碍了对于中华文明的独特优势、内在潜力、深层运动等方面的重新发现和解读,以至于当70年历史的新中国开始走出历史V字形道路并开始反转与西方文明的对比格局时,中国问题的提出方式还仍然停留在过去,没有及时更新。

曹锦清老师写道:

近代以来我们一直探究“西方何以富强,中国何以贫弱”,但复兴后的中国需要解释的是自己如何从过去的贫弱变得与发达国家并驾齐驱。东西方实力的变化如此巨大,以至于西方知识分子都在讨论中国何时超过美国的问题。对于这个问题的探讨和研究更有利于我们重拾自信,它将自然而然地改变人们看待中国的视角和方式。……一个时代的发问方式,取决于那个时代的主要问题,而发问方式的改变,将引导那个时代全部学术思潮的变动。现在的时代问题就是“中国何以富强”,这是世界历史的一个大问题,因为这不是一个弹丸之地、而是一个十三亿多人口的大国从世界舞台的边缘走向了中央。如果学术不回答这样的问题就算不上学术了。[2]

令人欣慰的是,伴随着中国崛起的进程,新的“发问方式”毕竟不可阻挡地出现了。中国思想界的巨大变化有目共睹,“中国做错了什么?”“做错的根源是什么?”已经越来越多地让位于“中国做对了什么?”“做对的根源是什么?”。而随着问题的深入,随着历史进程开始离开V字形的右端顶点,人们又重新看到了当年发生跌落的那个地方,但是今天的问题正好相反了:不再是“中华文明到底缺了什么?”、“中华文明的先天不足是什么?”,而需要转变为“中华文明到底多了什么?”、“中华文明的先天优势是什么?”。

这是一个历史轮回,完整地经历这个轮回恐怕是中华文明的宿命,走完了V字形的两条边之后,我们终于可以从容自信地平视所有其他异质文明。这个时候,我们不会再用当年严复和李大钊等人那种受急躁心理所驱动的极端化两两对比来认知和解释,于是我们平静地放眼望去,看到了定居文明与游居文明的区别,看到了广土巨族、广土众民、狭土巨族、狭土众民的不同,看到了城邦国家、领土国家与天下国家的分类,看到了秩序主义与运动主义的对立,看到了文明的诞生、成长、锻造、冲撞和维新全过程。

所以说,重新解读中华文明,就是当今时代提出的一个必然要求,而《天下中华—— 广土巨族与定居文明》一书,不过就是这个必然要求之下的一个必然产物。